Гвардия Стального Императора

15 сентября 2013

9934

10

Земомысл

-

Глава 1. Арии-казаки

1.1. Арии – Казаки

К моменту выхода московского царства на рубежи Южной Сибири в этих местах уже пребывало многочисленное население. На огромных просторах, от Урала до Алтая и от Памира до границ тайги, вольготно расселился казачий народ. В различных переводах с некоторыми искажениями до наших дней дошли названия этого народа конца XVI - начала XVII вв. "Ойраты" или "араты" (ариаты), они же именуются в различных источниках «джунгарами» или «зюнгарами», а в некоторых текстах их называли «западными монголами» или белыми татарами (тартарами). Позже добавилось еще одно имя – «калмыки» или «белые калмыки». Правильное же их самоназвание – «арии».

Аналогичное искаженное упоминание ариев – «арреаты» – мы встречаем в трудах Гая Плиния Секунда (23) 24 - 79 гг. н.э.) «Естественная история», кн. IV, 41: «... Высота Гема достигает 6000 шагов. Задние склоны его, обращенные к Истру, занимают мезы, геты, аоды, скавды, кларии, а ниже них живут аррейские сарматы, называемые арреатами».

Очевидно, что «арреи», «араты», «ойраты» это лишь варианты произношения слова «арии». Известный ученый Х. Харматт доказал, что имя «арреи» это искаженная передача исконного самоназвания народа «арии». Что касается формы «ареата» или «ойраты», она образовалась путем прибавления дополнительного окончания, показателя множественности -та, характерного для многих языков. «Таким образом, оба этих имени означают, возможно, ариец, арийцы, которое, очевидно, было общим самоназванием этих сарматов».

Очевидно, что слово «арат» имеет общее происхождение со словом «арий» и произошло от него. Аратами в Монголии до сих пор называют весь народ. В Туве «араты» синоним слова «народ». Тувинская Народная Республика на тувинском языке пишется так: «Тыва Арат Республика».

Очевидно, что имя «Арий» и производные от него «арат», «ойрат», произошло от арийского (индоевропейского) народа, искони проживавшего на территории России с древнейших времен.

Выход «Русской Земли» на просторы Сибири даровал России много больше, чем ее богатства. Именно на безграничных просторах Южной Сибири встретились две основополагающие составляющие будущей России: вера православная с мощным, жестко централизованным государственным аппаратом нового типа, с одной стороны, представленные русским царем и патриархом Русской Православной Церкви, и, с другой стороны, будущий русский народ – вольные казаки-арии, потомки гвардии Стального Императора (Чингис-Хана). Для точности определения мы предлагаем называть исторических «ойратов» ариями-казаками.

До наших дней некоторые из этих имен, например «ойраты», «калмыки», «монголы», некогда имевшие отношение к единому европеоидному народу Южной Сибири, Семиречья и Тянь-Шаня, дошли в виде этнонимов различных малых народов. Почему это произошло, подробнее мы объясним позже, а сейчас отметим только тот факт, что современные малые народы, получившие столь громкие исторические имена, не имеют генетического отношения к тому народу, которому эти имена принадлежат исторически. В основном все современные малые народы, именуемые историческими именами ариев «ойраты», «калмыки», «монголы», «казахи», «киргизы» и другими являются потомками трудовых мигрантов из перенаселенного уже в ту пору Китая, переселявшиеся как добровольно в XVI-XVII вв. в качестве сельскохозяйственных арендаторов и наемных пастухов-скотоводов на земли ариев-казаков, так и принудительно переселяемые в целях осуществления плановой государственной политики в XVIII-XIX вв. маньчжурским правительством цинского Китая для закрепления захваченных у ариев-казаков земель.

Существуют вполне убедительные сведения, что арии-казаки были христианами, хотя часть из них вполне могли быть и язычниками. Это была та часть древнего индоевропеоидного населения «Великой Степи», которая не приняла ислам, а потому была во враждебных отношениях с казаками-узбеками – другой частью арийского народа, которая приняла ислам ранее. Вражда была и с другими ариями-казаками: восточными монголами и маньчжурами, которые приняли буддизм. Для дальнейшего описания их взаимоотношений, принимая во внимание, что это один народ, потомки древних скифов-ариев, все же будем называть их раздельно. Ариев-мусульман – «казаками-узбеками», это имя они приняли по имени первого Великого князя ариев-казаков принявшего ислам. Восточных ариев-буддистов будем называть «восточными монголами» и «маньчжурами», именно эти этнонимы закрепились за ними исторически. Хотя вплоть до XIX в. европейские авторы называли их всех «тартарами», иногда «белыми тартарами». Имя «тартары» так же правильно, как и «половцы», и «казаки», и «арии», и имеет отношение к одному и тому же народу ариев-казаков, предков современного русского народа. Из других имен можно назвать «скифы», «саки», «кипчаки», «куманы», и все это будут правильные имена одного и того же древнего арийского народа. Имена давались разными окружающими инородцами и приведены в разных исторических источниках, но описывают всегда один и тот же единый казачий народ, который себя называл «ариями» и «казаками». Землю этого народа в европейской исторической традиции, в том числе на всех известных нам европейских исторических картах, называли «Тартария» и «Скифия». Сведений о том, что так же свою землю называли сами арии, не обнаружено.

Упоминание «Tart Аry» в Британской энциклопедии: «Великая tart Ария» — наименование самой большой страны на Евроазиатском континенте, как о ней сообщается в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Encyclopedia Britannica, Vol. III, Edinburgh, 1771, p. 887, (Энциклопедия Британика, первое издание, Том 3, Эдинбург, 1771 г., с 887):

«Тартария, обширная территория в северной части Азии, ограниченная Сибирью на севере и западе, которая называется Великая Тартария. Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, на северо-западе от Каспийского моря, называются Астраханскими, Черкесскими; Калмыкские Тартары занимают территорию между Сибирью и Каспийским морем; Узбекские Тартары и Моголы обитают севернее Персии и Индии; и, наконец, Тибетские живут на северо-западе от Китая.

В оригинале:

TARTARY, a vast country in the northern parts of Asia, bounded by Siberia on the north and west: this is called Great Tartary. The Tartars who lie south of Moscovy and Siberia, are those of Astracan, Circassia, and Dagistan, situated north-west of the Caspian-sea; the Calmuc Tartars, who lie between Siberia and the Caspian-sea; the Usbec Tartars and Moguls, who lie north of Persia and India; and lastly, those of Tibet, who lie north-west of China».

Как мы видим, «калмыки», «черкасы», «узбеки», «моголы» - все они объединены в единый народ, именуемый «Tartars» - народ «tart Арии». Численность единого скифского народа «tart Арии» составляла не менее 20 миллионов человек, что давало возможность формировать одновременно несколько армий на разных фронтах боевых действий на обширной границе Великой Скифии протяженностью в тысячи километров и общей численностью всех армий более 500 тысяч человек. В своих географических границах это государство практически совпадало с границами Российской Империи в момент наибольшей территориальной экспансии, если учитывать и подконтрольные Российской Империи конца XIX - начала XX вв. территории Монголии, Маньчжурии, Восточного Туркестана. Центральной частью «tart Арии» были территории Могулистана, бывшего «Чагатайского Улуса», который образовался из владений древней христианской арийской династии "Кара-Китаев". Столичный город династии арийских правителей "Кара-Китаев" располагался на реке Чу рядом со священным озером Иссык-Куль, на берегах которого было выстроено множество христианских храмов и монастырей, следы которых сохранились до настоящего времени.

Центральная часть «tart Арии», Южное Семиречье, сохраняла свой столичный приоритет со времен Стального Императора и до середины XVIII века, когда центральная часть «tart Арии» была оккупирована циньской армией. Храмы были разрушены, население изгнано. Цинские историки попытались переписать историю. Все тщательно собранные исторические архивы были подтасованы и переписаны в нужном аспекте, а подлинники документов уничтожены.

Так появилась известная нам историческая путаница географических терминов и их раздвоение. Появились необъяснимые имена народов и мифических племен. Произошло дублирование исторических фактов, предвзятое описание событий и деяний прошлого. Очень непросто было историкам XIX-XX вв. разобрать что-либо в этой «китайской грамоте». Но столетия упорного труда, постепенное накопление фундаментальных исследований ученых-историков, систематическое скрупулезное изучение данного вопроса шаг за шагом дало возможность количеству информации по данной теме перерасти в нужное качество.

1.2. «Монголы» и «Тартары»

Из-за отсутствия в Китае фонетической азбуки, во всех китайских источниках по истории приводятся иностранные некитайские имена, звания, титулы, понятия, переделанные на созвучные с ними собственные китайские слова и поэтому практически всегда происходит китаизация этих исторических записей и хроник о зарубежных странах и народах. По этой простой причине всегда получается, что у тех народов, которые описывают китайские авторы, сплошь китайское административное устройство – с китайскими терминами должностей и званий. Отсюда и замысловатые и крайне непонятные китаизированные имена и титулы правителей и вождей.

Но до нас дошли не только китайские исторические источники, существует и ряд источников западноевропейских и арабских.

В труде Плано Карпини «Liber Tartarorum» и в «усовершенствованном» «Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus» не только нет упоминания «монголов» и «татар», но и «монголо-татар».

Может показаться все едино, какая разница, «монгалы» (Mongalorum) именуемые «тартары» или «монголо-татары». Но даже одна буква или последовательность слов имеет зачастую принципиальное значение с далеко идущими последствиями.

Карпини пишет: «Монгалы», которых мы именуем «Тартары». Если мы соглашаемся с возможностью, по примеру европейских авторов, именовать «монгалов» «тартарами», то так и надо делать. В таком случае, зачем изобретать иных, неведомых и загадочных «монголо-татар», с коими «познакомился» Карпини, если и для него и для всего остального ученого европейского сообщества они тартары-скифы? А мы ведь хорошо знаем, кто такие «тартары»!

Тартары – это арии, потомки скифов и предки русского народа! А это значит, что и исторические «монгалы» (искаженное «монголы») это те же скифы. А то, что европейцы называли скифами русских вплоть до конца XIX в., и не в переносном, а в прямом смысле, хорошо известно.

1.3. Большая Тартария по Лызлову

В своей «Скифской истории» А. Лызлов представляет тартар и скифов как единый народ, вернее сказать, это два иностранных имени одного народа: «Скифия названа есть от Скифа, сына Геркулесова, и есть двояка: единая европейская, в ней же мы жительствуем, то есть москва, россияне, литва, волохи и татарове европския. Вторая ассийская, в ней же вси скифския народы обитают, от полунощи на восток седящия. Сии ассийския скифи премного разплодишася и различными именованиями прозвашася». (Лызлов, 1990. С.8).

По Лызлову, единый скифский народ, чья территория проживания просторы России, имеет единый генетический корень. У всех скифов-тартар один предок - Скиф, сын Геракла (Геркулеса). Геракл, все потомки которого назывались «гераклидами», имеет и другое произношения своего имени – Георгий или Гюргий в древнерусских источниках. Именно поэтому скифский культ поклонения Гераклу перешел в воинский культ почитания Георгия в русском православии. Тысячелетняя культурная традиция русского народа не прерывалась на протяжении всех поколений своего исторического пути с самого момента зарождения ариев.

Скифы Азии «бяху потаени и незнаеми грекам и латинникам. Границы же скифския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полагает от Волги, еже и приличнее имать быти]. На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею. С полудня от моря Меотскаго, то есть Азовскаго, и Каспийскаго, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до океана скифскаго Ледоватаго. Разделяется же на четыре части. Едина имеет в себе Орды все. Вторая загатаи и все народы, иже суть при Уссоне и пустыне Лопской. Третия обдержит Китай, и еже обретается в помянутой пустыне, и Хинское государство. Четвертая содержит страны мало нам ведомыя, яко Белгиан, Аргон, Арсатер, Аниа. Но от пятисот лет и больши, егда скифове народ, изшедши от страны реченныя их языком Монгаль, ея же и жители назывались монгаилы или монгаили, поседоша некоторыя государства ... измениша и имя свое, назвашася тартаре, от реки Тартар». (Лызлов, 1990. С.8-9).

«И меньшая половины Скифии, яже над морем Ассийским, называется Тартария великая. Разделяется же Тартария великая от Скифии Имаусом горой великою и знаменитою: еже со одной страны - то Тартария, а еже от сея страны - то Скифия». (Лызлов, 1990. С.9).

Таким образом, по Лызлову, азиатская часть Скифии носит название «Великая Тартария», а европейская Скифия, просто Скифия, часть Великой Тартарии.

«О сих татарех монгаилех, иже живяху в меньшей части Скифии, которая от них Тартариа назвалась, множество знаменитых дел историкове писали, яко на весь свет прославляхуся». (Лызлов, 1990. С.9).

«Избраша ис посреди себя царя Кингиса ему же благостныя победы и мужество придаше имя Великий. Ибо той изшедши от страны своея лета от воплощения Слова божия 1162 с жестоким воинством покори под себе, ово силою, ово славою, новыя области». (Лызлов, 1990. С.14).

1.4. «Чингисхан – Темучин» или «Стальной Император»

Иакинф (Бичурин): «...Он, воюя с племенем ТАТАР, полонил самого Владетеля их, по имени Тэмуцзинь (т. е. Стальной, окованный в сталь). В сие же время ханына его Улын родила Чингис–Хана, который держал в руке кусок крови, ссевшейся наподобие красного камешка. Исукай изумился и по этой причине назвал сына — Стальным (Тэмуцзином) в память своих военных подвигов. Отселе далее везде, где только у нас встречается слово «Чингис–Хан», на китайском языке употреблено в «Истории» слово Ди, что значит Император, а в «Ган–му» в текстах — слова: Мын–гу, т. е. Монгол; в объяснениях же моих — Монгольский Государь».

Таково вступление к Китайской летописи «История Чингисова дома, царствовавшего в Китае под названием Фань» в том виде, как оно переведено главою русской миссии в Китае Иакинфом Бичуриным в его книге «История первых четырех ханов из дома Чингисова».

Из этого отрывка ясно видно, что отец «Чингис–Хана» назвал своего сына «Стальной», все же иные имена только искажения перевода его имени на чужестранные языки или неверно трактуемые иностранные титулы.

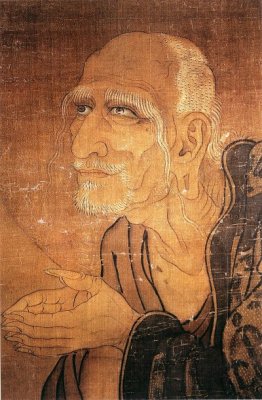

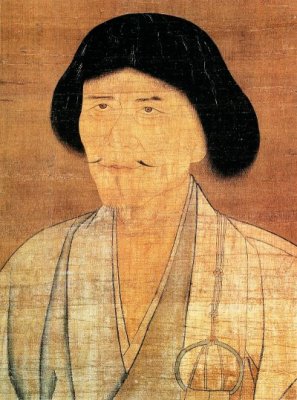

Никита Яковлевич Бичурин (о. Иакинф), 1777-1853 гг. в одеянии маньчжурского дворянина. Успехом своей миссии в Китае он во многом был обязан тому обстоятельству, что внешне он ничем не отличался от представителей высшего правящего класса Китая того времени – маньчжурской аристократии, в отличие от основного населения Китая.

Далее Бичурин сообщает:

«По–монгольски слово Татары не имеет смысла, т. е. оно иностранное, оно изображается тремя чертежиками, произносимыми Тха–Тха–Л. Тему–чин значит: лучшее железо - сталь. По–китайски 3 чертежика, произносимые Тьхе–Му–Чжень. А просто железо — Тимур, по–турецки — демир, откуда Тимур–Ленк — Хромой Железный, переделанный французами в Тамерлана».

Особенно важно указание Бичурина: «везде, где у него написано слово «Чингис–Хан», оно принадлежит ему самому, а не историческим документам. Таким образом, очевидна невозможность использования имени «Чингис-Хан», каковым ни сам Стальной Император не назывался, ни его современники так его никогда не называли». Бичурин особенно обращает наше внимание на то, что в «Истории дома Юань» «изображен везде только «чертежик», произносимый китайцами как «Ди», созвучно с итальянским Дио и с французским Dieu — божество в смысле верховного земного императора. «Чертежиками» Бичурин называет иероглифы. А во втором его первоисточнике «Китайской Всеобщей Истории», по его же собственным словам, везде, где он от себя пишет условное имя «Чингис-Хан», стоят два «чертежика», произносимые китайскими грамотеями как «Мингу».

Вывод можно сделать однозначный: единственным именем «Чингис-Хана» может являться только исключительно имя «Стальной» и никакое иное.

1.5. Внешность исторических монголов

«Согласно свидетельствам современников, монголы были народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым».

Почему современные монголы не похожи на исторических европеоидных монголов эпохи Стального Императора? Гумилев пишет: «Современный облик обрели их потомки путем смешанных браков с соседними многочисленными низкорослыми, черноволосыми и черноглазыми племенами». Имеются в виду этнические китайцы, которые в прошлые времена еще не составляли единого народа, а были представлены многочисленными племенами и народами «желтой расы», говорящими на разных диалектах и языках. Так откуда же на востоке на границе с Хуанхэ появился этот русоволосый народ с окладистыми русскими бородами? Да они всегда здесь жили! Это и есть скифский народ ариев – коренное население России-Скифии на протяжении тысячелетий с момента своего зарождения и до сегодняшнего дня!

Некоторую путаницу вносят термины «Монголия» и «монголы», которые принадлежали первоначально европеоидным ариям-скифам, а затем перешли на потомков китайских мигрантов в процессе их расселения на земли ариев и ассимиляции немногочисленных оставшихся ариев-казаков.

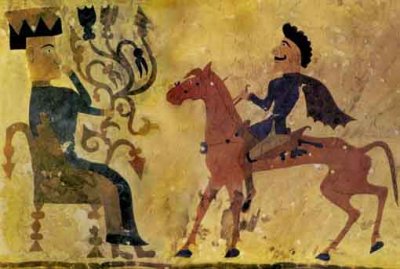

А как выглядел царь ариев, прозванный «Стальной Император», который вошел в современную историческую науку под загадочным прозвищем «Чингис-Хан»?

«Он ... отличался очень высоким ростом, большим лбом и длинной русой бородой».

Монголы - высокорослые, бородатые, русоволосые и голубоглазые.

Комментарий историка Ю. А. Мыцыка.: «Вопрос о происхождении монголо-татар весьма сложен и до конца не выяснен современной наукой. В китайских источниках монголы и татары называются «да-да». Существуют версии, что монголы – одно из татарских племен и, наоборот, племенное название татар давалось монголами покоренным тюркским народам, и т.д.»

Хорошо известны специалистам по истории Китая утверждения, содержащиеся в некоторых китайских исторических трактатах, о том, что именно русские в 1717 г. завоевали Тибет и выставили свои пограничные посты на границах с Индией. И это утверждение вовсе не так далеко от истины. Уточнение только в том, что арии-казаки в те времена еще не носили имя «русские». На самом деле заняли Тибет арии-казаки верховных атаманов Гушина и Раптанова (Рабдана), которые пользовались военно-технической поддержкой царя Петра и получали от него пушки и современное вооружение европейского образца по Иртышу и иную военно-техническую помощь, включая военных инженеров ещё задолго до миссии капитана Ивана Унковского в Джунгарию в 1721 г. Возможно, что именно на золото Гушина и Раптанова, доставшиеся в наследство от эпохи Стального Императора, царь Петр закупал в Европе современное вооружение и переоснащал в том числе и свою московскую армию.

1.6. Происхождение ариев-казаков 16-17 вв

Военная система Стального Императора окончательно и полностью разрушила родственно-клановые отношения формировавшихся казачьих орд в XIII в. и способствовала окончате льному установлению у ариев-казаков исключительно территориального принципа организации войск-орд взамен складывавшегося ранее кланового-родового и, как следствие, создание новых уделов-улусов, правители которых занимали административно-командные должности в общей структуре армии Стального Императора из рода «Cинеоких» (борджигинов).

Конечно, остались и некоторые имена прежних родовых кланов ариев-казаков, но употреблялись они с тех пор без какой-либо этнической составляющей. Этносы из разрозненных родов и войск-орд ариев-казаков эпохи, предстоящей XIII в., так и не успели сложиться, а после XIII в. весь скифский народ был и вовсе перемешан заново, вновь став единым целым. В особенности ярко этот процесс проявился на землях обширного Алтай-Тянь-Шаньского региона. Именно в этом регионе в истории ариев-казаков начался новый этап консолидации. Вот что пишет по этому поводу Б. Я. Владимирцев (академик Академии Наук СССР, специалист в области истории и этнографии монгольских народов): «Подобное смешение родов, поколений и племен монгольских при образовании «тысяч», этих основных единиц в здании империи Чингис-Хана, имело очень важные последствия для родового строя, который неминуемо должен был сильно измениться и угаснуть» [8].

Далее Владимирцев продолжает: «Потом распределение по «тысячам», распределение уделов знаменовало окончательно распыление целого ряда больших древнемонгольских племен, как, например, «татар», «меркит», «джаджират», «найман», «кереит», остатки которых в большинстве случаев оказались разбросанными по разным улусам и уделам-тысячам» [9]. Добавим лишь, что отдельные войска-орды и родовые кланы ариев-казаков, атаманы и родовые старейшины которых окончательно покорились Стальному Императору в 1204 г. после разгрома «найманов», подверглись воздействию «тысячной» системы все без какого-либо исключения. И говорить о существовании каких-либо этносов или отдельных народов, берущих свое генетическое начало от скифов-ариев, в общей структуре населения армии Стального Императора с XIII в. не представляется возможным. А это значит, что на территории России и Центральной Азии, по крайней мере, начиная с XIII в., уже не существовало возможностей для формирования отдельных народов, этносов и племен. Такая возможность появилась значительно позже, не ранее XVII в.. На территории современной России и Центральной Азии нет и не может быть народов, которые бы имели историю своего зарождения ранее XVII в.. До XVII в. на всей этой территории существовал единый и неделимый народ ариев-скифов, который сам себя называл ариями и казаками.

Особое внимание необходимо уделить истории формирования гвардии Стального Императора – центральному ядру этой армии. Первоначально Стальным Императором был создан 10-тысячный корпус «Гвардии Хранителей», до нас это наименование дошло в более поздней традиции, на языке которой корпус, скорее всего, начал формироваться со второй половины XVII в. в пределах Джунгарского казачьего войска, Тибетского казачьего войска и Калмыкского казачьего войска, и звучит на современном монгольском языке как «turgake-kesigten» («тургак-кешиктен»). Некоторые авторы предполагают, что эти исторические наименования воинских частей и подразделений армии Стального Императора дошли до наших дней на тюркском языке. В любом случае совершенно понятно, что изначально эти названия не имели отношения ни к современным тюркским языкам и их носителям, ни к современному монгольскому языку и его носителям. С отборным гвардейским корпусом «Хранителей» связано происхождение средневековых гвардейских орд ариев-казаков – «Гвардии Хранителей», «торгоутов», и «Гвардии Стрелков», «хошоутов». В гвардию Стального Императора, прежде всего, отбирали самых лучших воинов со всего пространства современной России вне зависимости от их семейной или клановой принадлежности. Отбирали воинов как по выдающимся внешним данным и физической подготовке, так и наделенных незаурядными способностями: умом, смелостью, выдержкой, дисциплиной и особой психологией и менталитетом. Механизмы отбора гвардейцев описаны в «Сокровенном сказании» и во многих других источниках по истории монголов [10].

Главнокомандующим каждого из подразделений армии Стального Императора утверждались предварительно избранные на совете войска претенденты из числа выдающихся воинов и полководцев, или утверждались наследственные старейшины-атаманы, которые при этом также проходили обязательную процедуру выборов, хотя иногда и формальную.

Необходимо еще раз обратить особое внимание, что все имена и названия, которые приписываются историческим монголам в современной академической и научно-популярной литературе, не только не имеют какой-либо этнической составляющей, т.е. это ни в коем случае не названия этносов и племен, но и сами эти названия очень условны и являются всего лишь переводом не дошедших до нас в первоисточнике изначальных понятий. Именно по этой причине все эти названия и имена необходимо брать в кавычки, чтобы было понятно, что это условные прозвища, не несущие в себе никакой прямой смысловой нагрузки и ложно воспринимающиеся как имена этносов или названия, имеющие отношение к современному монгольскому или современным тюркским языкам, что в корне не верно и существенно изменяет смысловое восприятие любого исторического текста, в котором такие имена приводятся. Также было бы верно воспринимать эти воинские подразделения в качестве отдельных казачьих войск единой армии-народа, к которым помимо собственно солдат были также приписаны и члены их семей и обслуживающий персонал. При этом этнический состав воинов и их семей был везде однороден. Это были казаки-арии, потомки скифов, а вот привлекаемый из числа инородцев-мигрантов хозяйственный слой населения казачьего войска, их обслуживающий персонал, мог быть разноэтническим и в своей основе состоял из трудовых переселенцев из Китая, чьи собственные наименования до нас не дошли, так как их историю никто никогда не писал. Этническое смешение между ариями-казаками и инородцами было невозможно в силу их разного социального статуса, раздельного проживания на территории и прямого запрета со стороны командования.

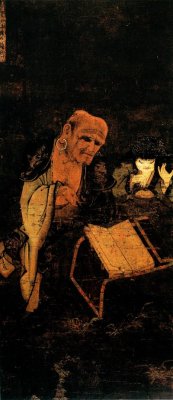

Все современные малые народы, расселенные по территории России, это потомки трудовых мигрантов из Китая прошлых эпох, главным образом приглашенные для хозяйственного обслуживания и продовольственного обеспечения армии Стального Императора. Показательный пример – современные калмыки. В начале 1771 г. часть ариев-казаков во главе с верховным атаманом ханом Убаши снялись со своих мест проживания в Южной России и предприняли поход в Семиречье. Цель, которую они себе ставили, была грандиозной, а именно: ни много, ни мало воссоздать государство ариев-казаков в Алтай-Тянь-Шанском регионе. Но, оказавшись на территории Цинской Империи, они были принуждены согласиться с ультимативным условием маньчжурского императора и принять подданство цинской династии. Их торжественно и с большим почетом приняли в императорском дворце в Жэхэ, наградили пышными титулами и осыпали драгоценными подарками и щедрым жалованьем, но при этом армию Убаши разделили на отдельные небольшие отряды и расселили по границам огромной китайской империи, распределив всех порознь, дисперсно, преимущественно среди китайского населения империи. Несмотря на цензуру, которой подверглись исторические архивы той эпохи, некоторые документы и даже портреты ариев чудом сохранились. Среди них был портрет молодого арийского князя, подлинное имя которого до нас не дошло, а в китайском, искаженном до неузнаваемости варианте оно звучит как князь Це бек жап.

Имя в китайской транскрипции (написано иероглифами): князь "Це–Бек-Жап".

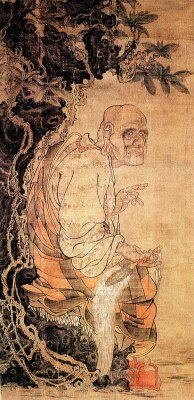

К сожалению, такие находки редки. В большинстве случаев портреты арийской знати, как ариев-казаков, так и маньчжур и монгол, были или уничтожены или переписаны заново с нарочитым добавлением китайских черт во внешности. Но всегда находились подвижники и смельчаки, которые, рискуя своей жизнью, шли наперекор политике властей, переделывающей историю под себя. Эти подвижники на свой страх и риск сохраняли память и подлинную историю своих древних родов. Эти единичные артефакты тем или иным путем вывозились за пределы Китая. Они сохранились до наших дней в различных коллекциях, как государственных, так и частных. Безусловный интерес представляют, например, портреты Святых Отцов Китая и Тибета:

Портрет святого старца, написан неизвестным средневековым художником Китая

И хотя манера портретной живописи средневекового Китая порой может показаться нам необычной, лица изображенных людей явно арийские. Более того, все представленные на данных портретах типажи мы и сейчас без особого труда найдем среди русских людей.

Когда последний верховный атаман Калмыкского войска предпринял свой знаменитый марш-бросок в Китай с берегов Волги, он оставил всех своих иноплеменных работников, потомков китайских трудовых мигрантов, в пределах Южного Урала под присмотром нескольких родовых князей, намереваясь забрать их позже, если поход будет успешен. Поход закончился совсем не так, как планировал Убаши. Все, кто тогда ушел с ним в Китай, уже никогда не вернулись домой. А перед правительством Российской Империи встал вопрос: что же делать с более чем стотысячной массой потомков китайских мигрантов, которые волею судьбы оказались на берегах Волги. Решение было принято безукоризненное: дабы китайский император и потомки Убаши, оставшиеся в Китае, не смогли претендовать на своих подданных, они получили этноним своих бывших европеоидных арийских князей «калмыки» и были определены как отдельный самобытный народ. Так появился известный нам сейчас небольшой этнос монголоидных калмыков. Решение оказалось настолько гениальным, простым и эффективным, что в дальнейшем также поступали во всех подобных случаях. Так, через сто лет, во второй половине XIX в., вернув земли ариев в Семиречье и на Тянь-Шане, которые были оккупированы цинскими войсками с середины XVIII в., Россия подарила древнее арийское имя казаков-киргизов («киргиз-кайсаки») нынешним казахам и киргизам, лишив тем самым правительство Китая возможности требовать контроля над своим бывшим податным населением и той территорией, которую они занимали. Тот же механизм создания новых этносов был спроецирован на территорию Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера России. Необходимо отметить, что основания для этого были и немалые. Но все же во всех этих новых народах княжеские династии сохраняли свою прямую генетическую связь с древними ариями-казаками, а с ними сохранялась история и традиции. Этим объясняется хорошо известный парадокс: все вышеописанные малые народы России имеют прямую историческую связь с древними ариями-скифами, как и русский народ, при этом арии-скифы индоевропеоидного происхождения, а большинство малых народов России – монголоидного. Но на многих, дошедших до наших дней рисунках княжеской знати малых народов, выполненных с натуры, лица изображенных индоевропеоидные.

Но, конечно, большая часть инородческого населения, массово переселявшегося из Китая после исхода основной части ариев-казаков в Россию, оставшиеся малочисленные княжеские фамилии генетически сохранить уже никак не могли.

Такова история этих терминов и имен, которые дошли до наших дней в качестве этнонимов, но при своем появлении являлись лишь названиями армейских подразделений казачьих войск-орд.

В Сокровенном сказании (издание 1990 г.) приводятся наименования воинских подразделений ариев-казаков на языке, который вряд ли использовался самими ариями-казаками, но, тем не менее, произношение передает общий смысл, который безусловно остался:

«хорчин» – воин-стрелок;

«эуденчин» – дворцовый страж-привратник;

«кешигтен» – охранный гвардейский корпус, гвардеец;

«кебтеул» – ночная стража;

«туркаут» – дневная стража;

«туркак-кешигтен» – охранный корпус;

«туркак» – охранник.

Туркаут (turqaut, тургаут), в современном монгольском «торгоху» – препятствовать, окружать, охранять (Авляев, Санчиров, 1984) (торhх – задерживать (Калмыцко-русский словарь, 1977)).

По Гумилеву Л. Н. (1993) «turq» трактуется как «крепкий, сильный».

В «Сокровенном Сказании» сказано, что первоначально гвардия состояла из 2-х отрядов – «Ночной Стражи», которую многие историки XX в. называют «кэбтэулы», и «Стрелков», которых авторы именуют «хорчины». «Ночная Стража» осуществляла исключительно ночную охрану, а «Стрелки» – дневную. До эпохи Стального Императора отряды гвардейцев-«стражей» («торгоутов») были только у христианского Великого государя Алтай-Тянь-Шанского региона Иоанна (Ван-царь кереитский).

Стальной Император при формировании гвардии пошел намного дальше своих предшественников: он усовершенствовал институт «Гвардии Стражей» и придал ему дополнительные значимые функции. Гвардия Стального Императора стала политическим органом, основой эффективной государственной машины. В «Сокровенном сказании» скрупулезно описан как общий механизм функционирования Гвардии, так и вопросы ее комплектования, ее функции, права и обязанности всех гвардейцев «Охранного Корпуса». По указу Стального Императора из прежней охранной стражи была создана новая гвардия – отборный десятитысячный корпус «Гвардия Хранителей», наделенный особыми правами и полномочиями в отличие от обычных армейских подразделений [16].

Подразделения гвардейского корпуса позже превратились в одноименные автономные армии-орды ариев-казаков, первоначально сохранявшиеся в том же регионе, где гвардия Стального Императора и была размещена изначально, в Алтай-Тянь-Шаньском регионе.

Среди ариев-казаков Семиречья и Южной Сибири в XIV-ХVI вв. хорошо известны «Гвардия Стражей», «торгоуты», и «Передовая Гвардия», «хошоуты», а так же многочисленные армейские группировки с наследственными родовыми династиями из старейшин-атаманов, восходящими как к потомкам христианского императора Ван-хана, известного под именем Пресвитера Иоанна, так и к младшему брату Стального Императора («Казару»), а так же и ко многим другим представителям правящей элиты своего времени.

В составе ариев-казаков в XVII-ХVIII вв., переселившихся в этот период времени на территории Южного Урала, Поволжья, Дона и Днепра, «Гвардия Стражей» и «Передовая Гвардия» составляли основную часть населения. Именно они, принимая русскую православную веру и присягая на верность русскому царю, составили основной первоначальный массив складывавшейся русской нации в XVII в.

Так, в составе донских казаков помимо большого количества элементов «торгоутовского» и «хошоутовского» происхождения сохранился арбан под названием «кептуль», т. е. элемент гвардейского «Охранного Корпуса» «тургак-кешиктенов» [18].

«Передовая Гвардия» («хошоуты») ведет свое происхождение непосредственно от гвардии Стального Императора, а аристократическая династия «Гвардии Стражей» («торгоуты») и ее атаманы – от христианского императора Иоанна («Ван-хана кереитского»).

Многие «хошутские» военачальники-нойоны и старейшины-тайши Калмыкского Войска, Джунгарского Войска и Кукунора-Тибета в своих генеалогических таблицах своим предком, основателем династии считали Казара «Хабуту-Хасара» (от этого имени произошла русские фамилии Казаровы и Казарины). Практически все современные исследователи придерживаются мнения о происхождении средневекового наименования «торгоут» от «Гвардии Стражей» времен Стального Императора [20]. Но некоторые историки отрицают прямую преемственность между «Гвардией Стражей» Стального Императора и поздним этносом «торгоутов». И это мнение так же справедливо. Противоречия в этом нет никакого. Действительно, сформировавшийся в XIX-XX вв. калмыкский народ, самым крупным субэтносом которого являются современные торгоуты, а так же часть монголов-торгоутов современной Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района, приняли это имя от своих арийских владельцев, князей, к которым прямого генетического отношения они не имеют, являясь потомками трудовых мигрантов из Китая, арендаторами на землях ариев-казаков, а вовсе не частью скифского народа ариев. При этом сам термин «торгоут», «тургаут» действительно произошел от наименования дневной стражи индоевропеоидных монгольских правителей, а термин «хошут» есть производное от значения «передовая часть войска», острие, клюв, построение войск «мордой» и т.п. [21].

Между гвардией «Корпуса Хранителей» Империи Стального Императора («тургаут-кешиктен») и более поздними этническими общностями «торгоут» и «хошоут» есть прямая историческая связь и историко-культурная преемственность, подтверждаемая материалами массового сплошного обследования торгоутовского и хошоутовского населения Калмыкии по изучению состава, расселения и происхождения калмыков [22].

Термин «хошоут», действительно, является воинским термином и связан по происхождению со словом «хошун» – «передовой отряд войска». Термин «хошоут» зародился в эпоху Стального Императора [23] и означал передовой отряд наиболее опытных и храбрых воинов, принимавших на себя первые удары противника, конкретно он относился к седьмому полку (полк богатырей) в гвардейском корпусе, которым командовал младший брат Стального Императора Казар. Этот полк, названный также «тысячей отборных богатырей», во главе с Казаром должен был охранять жизнь самого Стального Императора [24]. Поэтому родословная всех «хошутских» князей, военачальников и царей-ханов в летописях монголов, ойратов и калмыков начинается именно с Казара, т. е. от рода Синеоких («борджигин-кият») [25], к которому принадлежал и Стальной Император. Гвардия Хранителей и Передовая Гвардия выделились из единой Орды ХIII в. – гвардейского «Корпуса Хранителей».

Можно считать установленным факт, что социальная организация ариев-казаков с древних скифских времен имела в своей основе принцип «народ - армия» и в сравнительно близкое нам время было еще очень хорошо известно в качестве такого социально-политического явления, как «Казачьи Войска»: Донское, Уральское, Кубанское, Сибирское и пр. Гвардия ариев-казаков представляла собой при первых наследниках Стального Императора рода Синеоких военно-служивое аристократическое сословие, наделенное особыми льготами и привилегиями, сыгравшее в дальнейшем первостепенную роль в судьбе армии-народа Империи Стального Императора. На основании многочисленных дошедших до наших дней письменных источников известно, что гвардия при первых наследниках Стального Императора не была распущена, а лишь укреплялась и вырастала в своей численности, переходя к очередному Великому Императору, Верховному Судье, Хранителю Ясы-Закона Империи Стального Императора («Великой Монгольской Империи»). По «Сокровенному сказанию», «Огадаю были переданы гвардейцы и охранная стража (кептулы, стрельцы - хорчины и турхауты - всего 10 000 человек» [27].

Есть основание думать, что после смерти «Мунке»-царя в 1259 г. гвардия Великого Императора перешла к его младшему брату Арию (Арий-Буке), претенденту на трон монгольского царя наряду с Кублаем (Кублаевы – распространенная русская фамилия), основателем династии Юань в Китае. Какая-то часть гвардии перешла под контроль Кулаку (Хулагу) [28].

После первых четырех Великих Императоров дальнейшая судьба гвардии Стального Императора по письменным источникам практически не прослеживается, но локализация и сам процесс превращения единого армейского гвардейского корпуса в автономные военизированные объединения орды ариев-казаков в послеюаньский период, т. е. в ХIV-ХV вв., или так называемый «темный» период в истории, достоверно известны, ясны и понятны. Гвардия не была рассеяна или разделена между многочисленными потомками, «малыми ханами», она сохранялась в виде монолитной группы войск и оставалась армией ариев-казаков, причем, процесс этот происходил практически одинаково как для «Гвардии Стражей», так и для «Передовой Гвардии». Ключ к пониманию этих процессов можно найти при внимательном изучении списков родословных таблиц «торгоутских» и «хошоутских» нойонов, в особенности, в выяснении имен тайш и нойонов, владевших «торгоутовскими» и «хошоутовскими» улусами в ХIII-ХIV вв. [29].

Так, в числе потомков Великого князя Казбана, главнокомандующего Гвардией Хранителей (Казбановы – распространенная русская фамилия) Габан Шараб последовательно перечисляет следующих владельцев поколения Гвардии Хранителей: Сусуев, Баяров, Менгин, среди девяти сыновей Менгина, Бойков и Чапчаев, далее из шести сыновей Бойкова от двух жен назван старший сын Зул, его сын Орлик, глава «Гвардии Хранителей» Семиречья в конце ХVI в., у него было шесть сыновей и шесть дочерей [31] (Сусуевы, Бояровы, Менгины, Бойковы, Чапчаевы, Зуловы, Орликовы – широко распространенные современные русские фамилии).

От Казбанова, первого независимого князя «Гвардии Хранителей», и до его потомка князя Орлика прошло семь поколений, т. е. примерно около двухсот десяти лет. Следовательно, время жизни Казбанова примерно приходится на конец ХIV – начало ХV вв. Из этого следует, что «Гвардия Хранителей» как самостоятельная автономная Орда впервые вступила в «Союз Четырех Гвардий» («дербен-ойрат») в конце ХIV – начале ХV вв., т. е. когда во главе ариев-казаков Алтай-Тянь-Шанского региона, по монгольским летописям, стоял Верховный князь Тогонов (Тогоновы – распространенная русская фамилия) из рода чорос, ставший фактически единовластным правителем всей исторической Монголии (Центральной Азии).

В 1935 г. вышла книга путешественника Х. Хаслунд-Кристенсена на английском языке «Люди и боги в Монголии» [32]. Ее автор был участником центральноазиатской экспедиции Свена Гедина и побывал у торгутов Синьцзяна.

Хаслунд-Кристенсен пишет: «Покрытая легендами история торгоутов долгое время занимала мое воображение, и я в течение многих лет пытался из книг и первоисточников восстановить исторические предпосылки нынешнего положения этого монгольского племени. Я почерпнул много сведений из Toregut Rarelro, которую мне прочитали и растолковали ученые ламы в торгоутском «Желтом монастыре» в горах Тянь-Шаня. Это собрание древних документов, написанных на монгольском языке и являющихся чисто монгольскими по своему происхождению, представляет собой чрезвычайно яркий и фантастический рассказ, принадлежащий самим торгоутам, о предках своего хана, о своем народе и об их битвах в минувшие столетия» [33].

Как пишет в своем исследовании П. С. Паллас, князья «Гвардии Стражей», «торгоутов», ведут свою родословную от Казбанова, отделившегося от Ван-хана [39].

После падения монгольской династии Юань гвардейские войска ариев-казаков, во главе которых уже стояли выборные представители аристократической знати, ближайшие родственники юаньских императоров, в конце XIV в. присоединились к ариям-казакам Алтай-Тянь-Шанского региона. По данным исторического китайского трактата «Мин ши», один из видных юаньских полководцев под именем «Стальной» еще до падения Юаней объявил себя правителем всех казаков-ариев, после смерти «Стального» его народ-армия были разделены на три части, каждую из которых возглавил отдельный предводитель. Вот их имена: Махамов, Тапинов и Болотов [42]. В 1409 г. император минского Китая Чжу-Ди наградил почетными титулами и ценными дарами трех правителей ариев-казаков, уделив особое внимание Махамову (его сыном был князь Тоганов из рода «чорос») [43].

Видимо, Тапинов, или Болотов и был тем самым «Аксагултаем», владельцем семиреченской «джунгарской» «Передовой Гвардии» второй половины ХIV в., о котором упоминают родословные «хошутских ханов». Годы жизни «Аксагултая» по родословной таблице определяются концом ХIV в., т.е. когда ариями-казаками управляли Махамов (из рода чорос), Тапинов и Болотов.

Этнограф Небольсин записал у волжских хошоутов поговорку: «хошун деере дархалык дыксын», т. е. «я выслужил право в голове хошуна». «Хошуном», от которого современные калмыки производят этноним хошоутов, назывался строй войска клином: воины, стоявшие во главе этого клина, были самыми опытными, смелыми и сильными казаками. Они принимали на себя основной удар противника и часто первыми геройски погибали в бою [45]. Успенский В. также полагал, что термин «хошоуты» происходит от слова «хошо» или «хошун» [46]. Термин «тургут» или «торгоут» Успенский производит от слова «торгоху» – охранять» [47].

«Гвардия Хранителей» во главе с князем Орликом занимала особое место и в составе ариев-казаков конца ХVI в. Численность гвардии Орлика, принявшего в 1609 г. подданство русского царя, определяется в 50 тысяч семейств – «кибиток», что составляет численность всего народа-армии более чем в 600 тысяч человек [48]. Сюда не входит та часть «Гвардии Хранителей», которая осталась в Семиречье после ухода Орлика и позже вместе с царем-атаманом Гушиным переселились в Кукунор на границу Великой Китайской Стены, подчинив себе обширнейший регион от Памира до Хуанхэ и Великой китайской Стены. Часть из них в ХVII в. после оккупации Тибета Китаем вновь вернулись в Алтай-Тянь-Шанский регион.

Определение численности ариев-казаков производится нами по аналогии с численностью донских казаков конца XVIII – начала XIX вв., статистический учет которых был хорошо налажен и о которых имеются многочисленные статистические справочники и обширнейшая историко-демографическая литература. В 1801 г. демографическая статистика «донцов» выражалась в следующих цифрах: всех служилых православных казаков числилось 40 023 человек и казаков-буддистов 1 557 человек, всего на службе числилось 41580 казаков, из них на полевой (реальной) службе состояло 22 000 казаков. При этом все население Дона в начале XIX в. 486 000 чел. Таким образом, примерно 40 000 воинов (из них на действительной военной службе, около 20000 воинов) на 480 000 населения. Соотношение 1 к 12. Так как организационная структура, быт и традиции войсковой организации ариев-казаков и казаков-«донцов» идентичны и на протяжении исследуемого периода времени (XVII-XVIII вв.) не претерпели существенных изменений, следует вывод, что и у ариев-казаков численность всего населения правильно рассчитывать по следующей формуле: 12 человек всего населения на каждого воина. Задача учета численности населения ариев-казаков облегчается еще и тем фактом, что сохранились прямые указания в первоисточниках на то, что термином «кибитка» у ариев-казаков считалась первичная социальная ячейка общества, выставлявшая одного воина. Таким образом, мы совершенно точно знаем, сколько было воинов, если в источнике указана численность «кибиток». И можем достоверно сообщить численность всего населения, исходя из пропорции: один воин к двенадцати душам общего населения. В тех же случаях, когда речь идет только о численности действующего войска (находящихся на действительной военной службе), должна применяться пропорция 1/24.

Согласно письменным памятникам «ойратов-калмыков», объединение «Передовая Гвардия» («хошоут») в конце ХVI в. насчитывало 130 000 «кибиток», или примерно 1 600 000 человек [49]. Но остальные объединения ариев-казаков не многим уступали «Передовой Гвардии» в военной силе и общей численности населения. Хотя во главе сейма-совета ариев-казаков по традиции, как правило, всегда стоял атаман самой сильной и многочисленной «Передовой Гвардии» «хошоут». В начале XVII в. это был Верховный атаман Багасов [50].

Скончался он в 1640 г. в возрасте 90 лет. В рамках общности ариев-казаков в ХVI в. окончательно сложился Союз «Четырех Гвардейских Армий Стального Императора»:

«Гвардейская Армия Стражей» атамана Орлика («торгоут»),

«Передовая Гвардейская Армия» атамана Багасова («хошоут»),

«Гвардейская Армия Левого фланга» атамана Кулова («зюнгар»),

«Четвертая Гвардейская Армия» атамана Талаева («дербет»).

Эти четыре армии составляли собой общую численность населения в 6.000.000 человек, 500.000 воинов общего войскового резерва и 250.000 конных воинов-казаков на действительной военной службе.

Помимо названных объединений в состав Союза ариев-казаков входило большое число средних и малых военизированных подразделений – «хойты», «мингаты», «байты», «захчины», «олёты», «батуты», находившиеся в подчинении великих князей, а также значительная масса лично зависимых от атаманов китайских хозяйственных мигрантов и их потомков, которые не имели собственной этнической самоидентификации, так как в то время китайской народности еще не сложилось, и принимали образ жизни, культуру и традиции своих арийских князей.

Гвардия Стального Императора в составе «Гвардии Стражей» и «Передовой Гвардии» наряду с другими арийско-казачьими войсками-ордами являлась основой сформировавшейся в XVII-XVIII. на территории России «Русской Нации».

1.7. Литература

1 Авляев Г.О. «Этнический состав и расселение калмыков Ики-Цохуровского улуса Астраханской губернии в конце XIX и начале XX в.; его же, Опыт классификации калмыцких этнонимов; его же, К вопросу о системе этнических делений в быту калмыков. - В сб.: Этнографические вести, №3, Элиста, 1973, с. 108-143; его же, К вопросу о шебенерах и кетчинерах в составе калмыцких улусов Астраханской губернии. - В сб.: Вестник Калм. НИИЯЛИ, №9, серия историческая, Элиста, 1974, с. 139-154; его же, Этнический состав и расселение приволжских калмыков в конце XIX и начале XX вв. Автореферат канд. дисс., М., 1375; Эрдниев У.Э. Из этнической истории ойратов и калмыков. - В сб.: Вестник Калм. НИИЯЛИ, №10, серия этнографии, Элиста, 1974, с. 3-23; Горохова Г.С. Материалы об ойратах, содержащиеся в монгольских исторических сочинениях (с древнейших времен и до конца ХVI в.).- В сб.: Вестник Калм. НИИЯЛИ, №9, серия историческая, Элиста, 1974, с. 96-115.

2 Санчиров В.П. Этнический состав ойратов ХV-ХVIII вв. по данным «Илэтхэл шастир». - В сб.: Из истории докапиталистических и капиталистических отношений в Калмыкии. Элиста, 1977, с. 1-33; Авляев Г.О. О тюркоязычных этнических компонентах в составе приволжских калмыков конца XIX в. - В сб.: Этнические и историко-культурные связи тюркских народов СССР. Всесоюзная тюркологическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. Алма-Ата, 1976, с. 8-9; См. также сборник «Проблемы современной тюркологии», Алма-Ата, 1980, с. 361-364; его же, Этнонимы-тотемы в этническом составе приволжских калмыков и их параллели у тюркских народов; - В сб.: Этногенез и этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Тезисы докладов областной конференции. Омск, 1979, с. 131-133; также см.: Этнография и фольклор монгольских народов. Элиста, 1981, с. 62-69; его же, К вопросу о монголо-тюркских этнических контактах и взаимодействиях в послечингисовский период (XIII-ХIV вв.). - В сб.: Литературоведение и история. Тезисы докладов и сообщений III Всесоюзной тюркологической конференции. Ташкент, 1980, с. 158, 159.

3 Положительному решению проблемы этногенеза и этнического состава калмыков могут служить материалы массового обследования калмыцкого населения Калм. АССР в 1967-1983 гг., дальнейшее выявление и введение в научный оборот архивных и письменных источников по этнической истории калмыков.

4 Авляев Г.О. К вопросу о системе этнических делений в быту калмыков. - В сб.: Этнографические вести, №3, Элиста, 1973, с. 141 - 142.

5 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934, с. 109-110.

6 Там же, с. 108.

7 Там же.

8 Там же, с. 109.

9 Там же.

10 См.: Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. Юань чао би ши. Монгольский обыденный изборник. Т. I. М.-Л., 1941, §§ 224-234, с. 168-174 (рус. перевод), Бартольд ВВ. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. - В кн.: Бартольд ВВ. Сочинения. Т.I.М., 1963, с.449-451; См. также литературу в кн.; Мэн-да бэй-лу. («Полное описание монголо-татар».). Пер. с кит., введение, комментарий и приложения Н.Ц. Мункуева. М., 1975, примеч. 391, с. 183-184.

11 Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. Спб., 1852; Эрдниев У.Э., Стратанович Г.Г. Опыт анализа социальной терминологии. М.,1964; Шагдарсурэн Ц. Монголын цэргийн зохион байгуултаас ÿÿссэн дöрвöн овог (четыре рода..., возникших из военной организации монголов). АС - УБ., 1972, т. V, фас.12, с. 173-187 (монг.); Стратанович Г.Г. Военная организация триадного типа и ее судьбы. - См. сб.: Проблемы алтаистики и монголоведения, вып. I, Элиста, 1974, с. 220-230.

12 О происхождении торгоутов см.: Авляев Г.О. Этнический состав и расселение... Автореф. канд. дисс., М., 1975.

13 Ligeti L., Нistоirе sесrètе dеs Моngоls (Моnumеnta linguae Моngolicae collecta, 1). Вudapest, 1971, р. 41.

14 Козин С.А. Указ. соч., с.91.

15 Ligeti L., Указ. соч., р. 124-126.

16 Козин С.А. Сокровенное сказание..., §§ 224-234.

17 Потанин Г.Е. Очерки Северо-Западной Монголии. Спб. 1883, вып. IV, его же, Тангуто-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. Спб., 1893, с.103.

18 Номинханов Ц.Д. Об этническом составе донских калмыков. - Ученые записки Калм. НИИЯЛИ, 1969, вып. 7, с. 199-202.

19 Pallas P.S. Sammlungen historischer Nachichten über die mongolischen Völkerschaften. 1-er Theil. SPb., 1776, S. 12.

20 Шагдарсурэн Ц. Указ. соч., с. 173-187.

21 Санчиров В.П. Указ. соч., с. 1-38; Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964, с. 30-92; Эрдниев У.Э. Проблемы калмыцкой этнонимии. - В сб.: Вестник института №10, серия этнографии. Элиста, 1974, с.25-26; Стратанович Г.Г. Указ. соч.

22 Полевые материалы Г.О. Авляева за 1967-1980 гг., см. архив КНИИИФЭ.

23 Габан Шараб, Сказание об ойратах. - В сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. Элиста, 1969, с. 143.

24 Козин С.А. Указ. соч., с. 169-170.

25 Батур-Убаши Тюмень, Сказание о дербен-ойратах. - В сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники..., с. 22.

26 Полевые материалы Г.О. Авляева за 1967-1980 гг., см. архив КНИИИФЭ.

27 Козин С.А. Указ. соч., § 269, с. 191.

28 Петров К.И. К истории движения киргизов на Тянь-Шань и их взаимоотношений с ойратами в ХIII-XV веках. Фрунзе, 1961, с. 93.

29 По данным «Сказания о дербен-ойратах» Батур-Убаши Тюменя, торгоуты присоединились к ойратам в сер. ХV в., когда у них был хан Мергени-Еркету. - В сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники..., с. 26.

30 Габан Шараб, Сказание об ойратах. - В сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники..., с. 140-141.

31 Там же, с.141.

32 Haslund H., Men and gods in Mongolia. New-York, 1935.

33 Там же, с. 203.

34 Krueger John R., New materials on Oirat law and history. Раrt 11: «Тhe Оrigin of the Torgouts». - «Central Asiatic Journal», vol. XVIII, n 1 (Wiesbaden, 1974), р. 30-42.

35 Там же, с. 40.

36 Там же, с. 41.

37 Батур-Убаши Тюмень. Указ. соч., с. 26.

38 Там же.

39 Раllas Р. Указ. соч., с. 92.

40 Шара Туджи. Монгольская летопись ХVII века. Сводный текст, перевод, введение и примечание Н.П. Шастиной. М.-Л., 1957, с. 160.

41 Санчиров В.П. Указ. соч., с. 22.

42 Златкин И.Я. Указ. соч., с. 40.

43 Там же, с. 46.

44 Батур-Убаши Тюмень. Указ. соч., с. 22.

45 Небольсин П. Указ.соч., с. 21.

46 Успенский В. Страна Кукэ-Нор или Цинхай, с прибавлением краткой истории ойратов и монголов, по изгнании последних из Китая, в связи с историей Кукэ-Нора. Спб., 1980, с. 88.

47 Санчиров В.П. Указ.соч., с. 23-24.

48 Первыми в низовья Волги пришли торгоуты Хо-Урлюка, образовавшие Калмыцкое ханство, позже в 1660-е годы появились группы «хошоутов, дербетов и зюнгаров» - Авт. В ЦГАДА мною обнаружен документ, где сказано: «калмыцких владельцев род «торготов», Хорлюк (Хо-Урлюк - Авт.) выехал в Россию из-за Заалак уула что есть Пегие годы, а с собою привел 50000 кибиток улусных людей...» - См.: ЦГАДА, ф. 199, оп. 2, д. 46; эта же цифра указана в Истории калмыцких ханов», в переводе Ю. Лыткина, см. сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники..., с. 51.

49 Лыткин Ю. Материалы для ойратов, см. сб.: Калмыцкие историко-литературные памятники..., с. 107.

50 Там же, с. 108.

51 Авляев Г.О. Этнический состав и расселение приволжских калмыков в конце XIX и XX веков. М., 1975, автореф. кандид. диссертации.

[1] http://rus.kg/istoriyarus/glava01/

[2] См. «Очерки истории и языка сарматов (на англ.яз.), с.29, пр.87.

[3] Гумилев, 1992. с.74

[4] Иловайский. Становление Руси, 1996. С.499

[5] Лызлов, 1990. С.448

[6] Рашид ад-Дин. Сборник летописей. — Т. 1, кн. 2. — С. 48

[7] И.Я.Златкин, У.Э. Эрдниев, Г.Г.Стратанович, В.П.Санчиров

Расскажи в социальных сетях:

Ну также писали. А еще справа налево. Согласными. Попробуйте, это ваш стиль.

Конечно трудно, эта русская душа не желает быть рабом и это уже очень непонятно. Эта душа не признает власть денег, искуственных авторитетов, не подчиняется паразитическим манипуляциям.

Очень така понимаш загадочная душа.

Аариус, предлагаю не только с буквицами играть, но и убрать гласные и пробелы. Слитно без гласных писать, как в средневековье, попробуйте. Круто будет. Никто вообще ничего не поймет.

Спросите вы тех азиатов, на самом деле - кто они? И нихера не поймёте!

Какие у вас обряды, как женитесь вы, как идёте в бой?

Они вам ответят ... - поймёте из того всего лишь,

что они человеки, чего вы хотите ещё?Что ещё рюский - Брат!

Но за этой личиной будет скрыт внутриродовой беспредел,

и браки инцестом повитые, прикрытые тенью калыма,

и смертного брата жена - бремя беды твой удел роковой.

На бой мы идём кто глупее, фанатикам больший почёт,

кто призывает нас - для вас лиходеи, для нас же те кто зовёт на "джихад"

Сознания и Разума.

Меню

Меню